Ausstellungsprojekt 07/2024

Im letzten Schuljahr begaben sich die Schüler*innen der 10ten Klassen auf neues Terrain:

Ziel war es, am Ende des Halbjahres eine eigene künstlerische Position herauszuarbeiten und einen Weg zu finden, diese ganz individuell sichtbar, hörbar oder erlebbar zu machen.

Um sich der Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken, anzunähern und die Vielfalt bewusst zu machen, sollten sich die Schüler*innen mit zeitgenössisch Positionen vertraut machen. In Kleingruppen wurden Präsentationen zu Exponaten erarbeitet, die teilweise aus der Sammlung der Tate Gallery of Modern Art (London) stammten und teilweise in der temporären Ausstellung „A World in Common“ (Sommer 2023) gezeigt wurden.

Folgende Künstler waren u.a. vertreten: Cildo Meireles, Evelyne Axell, Fabrice Monteiro, Wura-Natasha Ogunji.

Im Laufe des Projektes wurde viel recherchiert und reflektiert. Doch nicht nur die zeitgenössische Kunst oder Beispiele aus der Kunstgeschichte sollten Inspirationsquelle sein. Im Unterschied zu sonstigen Recherchen, die man evtl. im Schulalltag „zu tun“ hat, sollte bei dieser Aufgabe vor allem folgender Frage nachgegangen werden: „Wer bin ich?“

FAZIT:

Die Geschichten und Ergebnisse könnten nicht vielfältiger sein und wir Lehrkräfte sind sehr froh und dankbar für die Offenheit, die uns seitens der Schüler*innen begegnete. Es gehört viel Mut dazu, seine eigene Geschichte preiszugeben und mit anderen zu teilen. Man muss die Angst überwinden, sich angreifbar und verletzbar zu machen. Dabei liegt doch eigentlich genau darin die Möglichkeit, ins Gespräch kommen: Sobald jemand mehr als das Offensichtliche von sich erzählt und wir uns besser kennenlernen, können wir uns unserer Gemeinsamkeiten gewahr werden. So unterschiedlich sind die Bedürfnisse vielleicht gar nicht: Akzeptanz, Vertrauen, Sicherheit, Zuneigung.

Als Besonderheit – um nicht zu sagen „Paradoxon“ wäre hier noch hervorzuheben: Es gab Positionen, die von sich glaubten, uninteressant zu sein, weil sie keine Einwanderungs- oder Emigrationsgeschichte vorweisen konnten. Für andere liegt genau darin das Problem der eigenen Identitätskrise, das ihren Alltag prägt.

OG & EG Architektur & Identität

Im Raum „Kulturelle Identität“ waren neben den Objekten auch Architekturmodelle ausgestellt, deren Form und Gestalt lokale als auch überlokale Vorbilder zitieren und kombinieren. Weitere Beispiele befinden sich im OG zwischen den Pavillons. Der äußeren Gestalt des Baukörpers galt hier der besondere Augenmerk. Es sollten Form- und Charakterkombinationen entstehen, die bei der Umsetzung u.a. auch über Material oder Materialsubstitutionen erzeugt wurden.

Hier bewegten wir uns noch einen Schritt weiter „hinaus“ in die Welt und verschafften uns einen Überblick über Möglichkeiten, v.a. wurden wir uns eigener Bedürfnisse und Vorlieben bewusst, die je nach Einfluss sehr unterschiedlich geprägt sein können. Mit der Ausarbeitung dieser sehr individuellen Architektur-Versionen haben sich individuelle Legitimationen eigener Formvorstellungen und Neigungen ergeben und vielleicht auch etwas Selbst-Bewusstsein.

Architektur:

Im Rahmen des Abitur-Schwerpunktthemas „Wohnkonzepte und Gebäudestrukturen“ (Architektur) setzten sich die Schüler*innen mit der Entwicklung und Gestaltung architektonischer Grundprinzipien auseinander. Immer das Ziel vor Augen, die Bedürfnisse der Menschen und deren Umwelt zu hinterfragen und zu verstehen, um sich in einem weiteren Schritt klar zu werden, wie Wohn- und Lebensräume heutzutage geschaffen werden, oder besser: geschaffen werden sollten.

Kunsthistorischer Hintergrund:

Über die Beschäftigung mit Architekturen von Le Corbusier (CH) und Bjarke Ingels (DK) wurden neben den architektonischen Aspekten auch soziale, soziologische und ökologische Ansätze besprochen. Beide Architekten versuch(t)en mit ihren Gebäuden die Welt ein bisschen besser zu machen. Le Corbusier ging dabei Anfang des 20. Jahrhunderts eher revolutionär vor und entwickelte radikale neue Ideen, um bezahlbaren, sozialen Wohnraum zu schaffen, der dennoch Lebensqualitäten für die Bewohner und deren Bedürfnisse berücksichtigt. Bjarke Ingels bezeichnet seine Herangehensweise eher als „evolutionär“: Die Grundlage für zeitgenössische Bauweisen wurden mit der Erfindung des Stahlbeton vor 100 Jahren gelegt. Er kann sich heute, darauf aufbauend, komplexeren Fragen stellen, denn die grundlegenden funktionalen Anforderungen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Moderne, zeitgenössische Architekten bedienen sich neuer Form-Vokabularien und wagen sich an Prinzipien anderer Gattungen: Wie wir am Beispiel von Bjarke Ingels kennenlernen konnten, kann man Gebäude auch plastisch auffassen, fast skulptural. Inspiration bieten die Umgebung und Umweltbedingungen, aufgrund derer Überlegungen zur effizienten Energienutzung etc. erfolgen – nachhaltig, zeitgenössisch, aber auch sehr komplex.

OG Smarte Dörfer

Im OG werden Beispiele einer Thematik gezeigt, mit der sich die Schüler*innen der Basis-Kunstkurse ein halbes Jahr auseinandersetzten: Wie könnte das Leben auf dem Land in Zukunft aussehen. Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen zeigen die Ergebnisse jeweils andere Schwerpunkte in der Ausarbeitung, aber von allen kann man behaupten: „hedonistisch und nachhaltig – ganz im Sinne Bjarke Ingels“. Denn bei allen spielen soziale, ökologische und gestalterische Aspekte eine Rolle. Die beiliegenden Projekthefte geben ihnen einen Einblick und die Vorgehensweisen und Gedanken der Schüler*innen

Danksagungen

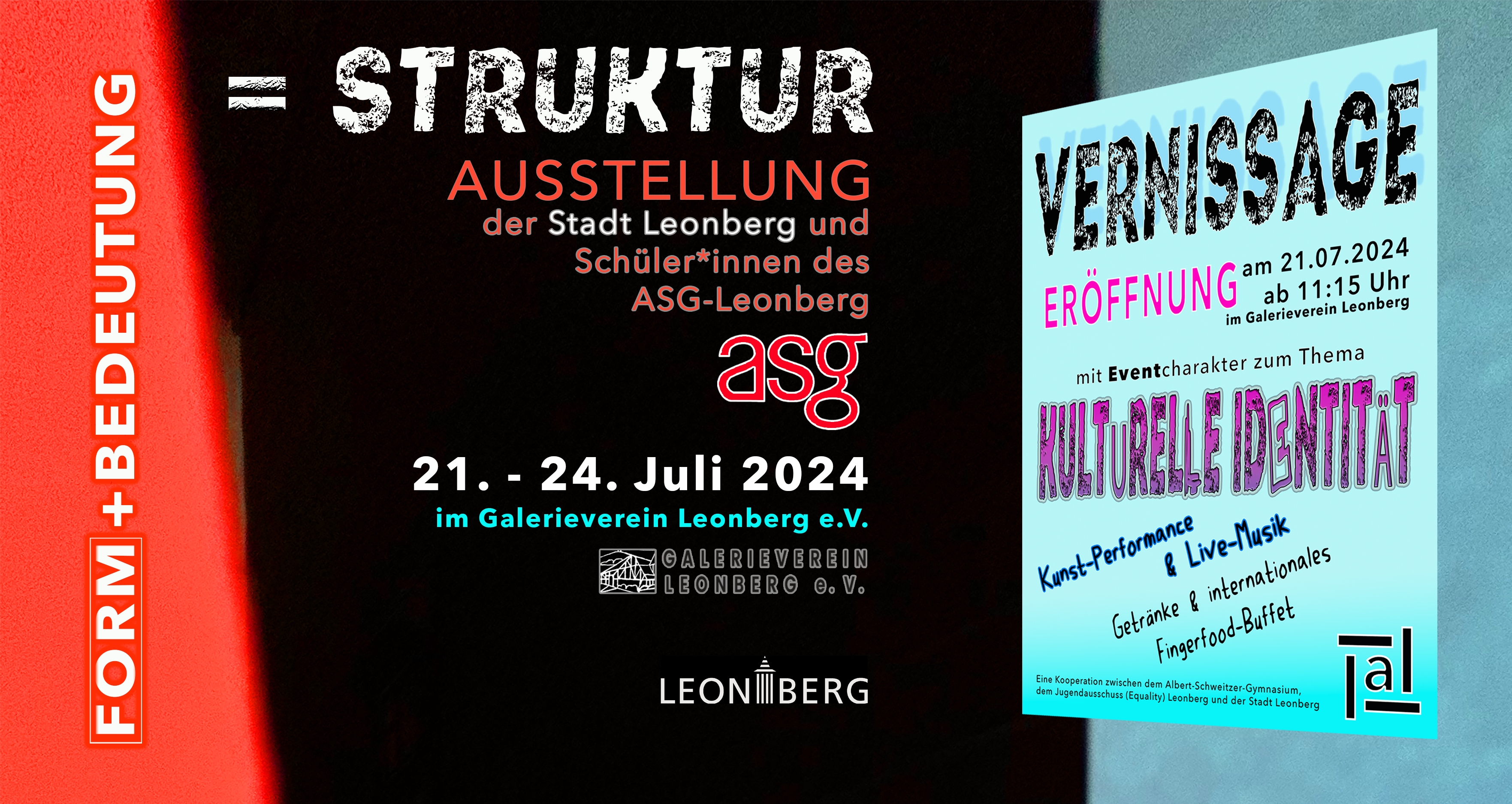

Ohne das Vertrauen von Katja Rohloff, der Stadt Leonberg und dem Galerieverein gäbe es dieses Projekt nicht. Wir danken für das Vertrauen.

Die Schulleitung des ASG und Frau Sandra Heyn haben uns sehr unterstützt, nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit zwei ganze Tage für den Aufbau einzuräumen.

Der Jugendausschuss mit seinen Vertreterinnen, die Essensspenden und musikalischen Beiträge gilt ein sehr großes Dankeschön. Die Eröffnung ist dadurch ein besonderes Event des kurzen Ausstellungszeitraumes.